Wien

Der Goldene Wagen

der Fürsten Liechtenstein

Nicolas Pineau (1684-1754) Der Goldene Wagen des Fürsten Joseph Wenzel

I. von Liechtenstein, 1738 2003 neu aufgestellt in der Sala Terrena des

Gartenpalais Liechtenstein © Sammlungen des Fürsten von und zu

Liechtenstein, Vaduz-Wien

Ein Zeugnis barocker Prachtentfaltung und kooperativer Denkmalerhaltung.

Der «Goldene Wagen», der sich heute im

«Liechtenstein Museum» in Wien befindet, dokumentiert zum einen die

jahrhundertelange enge Beziehung der beiden Fürstenhäuser Liechtenstein

und Habsburg. Zum anderen ist er auch ein Beispiel gelungener

kollegialer Hilfestellung bei der Erhaltung historischer

Kulturdenkmäler fern von Profitabsicht und Konkurrenzdenken.

Entstehung und erster Gebrauch des «Goldenen Wagens»

Der «Goldene Wagen» wurde 1737/38 von Fürst Joseph Wenzel von

Liechtenstein, dem Botschafter Kaiser Karls VI. am französischen Hof,

in Auftrag gegeben. Er diente für dessen feierlichen Einzug als

Botschafter am 21. Dezember 1738 in Paris und zwei Tage später in

Versailles. Dabei waren insgesamt fünf Wägen des Fürsten beteiligt, und

zwar zwei Karossen, ein Kaross-Coupé und zwei Berlinen. Von diesen

beiden Berlinen ist nur mehr eine, eben der «Goldene Wagen» erhalten.

In ihr fuhren der Sekretär und der Pagenhofmeister des Fürsten, also

Dienstpersonal. Der Fürst selbst sass übrigens in keinem seiner fünf

Wägen, sondern in einem Leibwagen des französischen Königs Ludwig XV.

Wer dieses Wagenensemble entwarf, lässt sich schriftquellenmässig nicht

belegen. Stilistische Eigenheiten weisen aber auf den Innenarchitekten

und Ornamentschnitzer Nicolas Pineau (1684-1754), der ab 1732 in Paris

beim Bau mehrerer «hôtels» (Adelswohnsitze) und Prunkwägen beteiligt

war. Auch der Maler der Paneeltafeln des «Goldenen Wagens» mit den die

vier Jahreszeiten und vier Elemente darstellenden Putten ist nicht

überliefert; er dürfte dem Atelier des galanten Rokokomalers Francois

Boucher zuzuordnen sein.

Die Bezeichnung «Goldener Wagen» stammt erst aus der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts, als vergoldete Wägen bereits eine Besonderheit

darstellten. Zuvor hiess er entsprechend seiner ersten Verwendung

«vierter Botschafterwagen», weil er als vierter Wagen des Ensembles

beim feierlichen Einzug von 1738 auffuhr.

© KHM Detail von der Paneelmalerei des «Goldenen

Wagens» eines namentlich nicht überlieferten Malers.

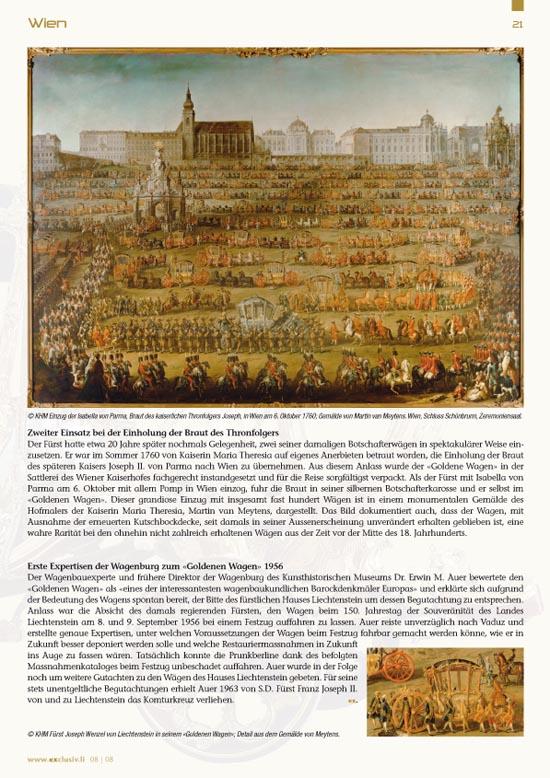

© KHM Einzug der Isabella von Parma, Braut des kaiserlichen

Thronfolgers Joseph, in Wien am 6. Oktober 1760; Gemälde von Martin van

Meytens. Wien, Schloss Schönbrunn, Zeremoniensaal.

Zweiter Einsatz bei der Einholung der Braut des Thronfolgers

Der Fürst hatte etwa 20 Jahre später nochmals Gelegenheit, zwei seiner

damaligen Botschafterwägen in spektakulärer Weise einzusetzen. Er war

im Sommer 1760 von Kaiserin Maria Theresia auf eigenes Anerbieten

betraut worden, die Einholung der Braut des späteren Kaisers Joseph II.

von Parma nach Wien zu übernehmen. Aus diesem Anlass wurde der «Goldene

Wagen» in der Sattlerei des Wiener Kaiserhofes fachgerecht

instandgesetzt und für die Reise sorgfältigst verpackt. Als der Fürst

mit Isabella von Parma am 6. Oktober mit allem Pomp in Wien einzog,

fuhr die Braut in seiner silbernen Botschafterkarosse und er selbst im

«Goldenen Wagen». Dieser grandiose Einzug mit insgesamt fast hundert

Wägen ist in einem monumentalen Gemälde des Hofmalers der Kaiserin

Maria Theresia, Martin van Meytens, dargestellt. Das Bild dokumentiert

auch, dass der Wagen, mit Ausnahme der erneuerten Kutschbockdecke, seit

damals in seiner Aussenerscheinung unverändert erhalten geblieben ist,

eine wahre Rarität bei den ohnehin nicht zahlreich erhaltenen Wägen aus

der Zeit vor der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Erste Expertisen der Wagenburg zum «Goldenen Wagen» 1956

Der Wagenbauexperte und frühere Direktor der Wagenburg des

Kunsthistorischen Museums Dr. Erwin M. Auer bewertete den «Goldenen

Wagen» als «eines der interessantesten wagenbaukundlichen

Barockdenkmäler Europas» und erklärte sich aufgrund der Bedeutung des

Wagens spontan bereit, der Bitte des fürstlichen Hauses Liechtenstein

um dessen Begutachtung zu entsprechen.

Anlass war die Absicht des damals regierenden Fürsten, den Wagen beim

150. Jahrestag der Souveränität des Landes Liechtenstein am 8. und 9.

September 1956 bei einem Festzug auffahren zu lassen. Auer reiste

unverzüglich nach Vaduz und erstellte genaue Expertisen, unter welchen

Voraussetzungen der Wagen beim Festzug fahrbar gemacht werden könne,

wie er in Zukunft besser deponiert werden solle und welche

Restauriermassnahmen in Zukunft ins Auge zu fassen wären. Tatsächlich

konnte die Prunkberline dank des befolgten Massnahmenkataloges beim

Festzug unbeschadet auffahren. Auer wurde in der Folge noch um weitere

Gutachten zu den Wägen des Hauses Liechtenstein gebeten. Für seine

stets unentgeltliche Begutachtungen erhielt Auer 1963 von S.D. Fürst

Franz Joseph II. von und zu Liechtenstein das Komturkreuz verliehen.

© KHM Fürst Joseph Wenzel von Liechtenstein in seinem «Goldenen Wagen»; Detail aus dem Gemälde von Meytens.